大岚镇柿林村:红色星火耀四明 古村新韵绘共富

坐落于大岚镇青山环抱之中的柿林村,宛如一颗镶嵌在四明山腹地的明珠。这里不仅拥有丹山赤水的秀丽风光,更是一片承载着红色记忆的土地。

朱之光(中排右二)、沈功钿(中排右一)、谢汝昌(中排左二)等人合影。资料图片

1938年夏,中共余姚县工委书记陈小平派遣郭静唐与柿林村进步青年沈功钿取得联系,邀请刚从延安“抗大”学成归来的共产党员楼明山以教书为掩护,秘密开展革命活动、传播抗日火种。沈功钿由此成为柿林村最早的中共党员。1939年5月,山区特派员朱之光、谢汝昌秘密抵达柿林,在村对面的鹰窠斗山上主持成立了姚南山区最早的党支部——中共峙岭(柿林)村支部,正式点燃了四明山革命斗争的星星之火。

在迎接抗战胜利80周年的重要时刻,记者探访了位于柿林村的中共余姚四明山第一支部旧址(纪念室)与展厅,重温那段峥嵘岁月。旧址位于村中一座传统四合院内——这里专门开辟出40平方米的陈列空间作为纪念室,借助老照片、历史实物、报刊文章等珍贵史料,生动再现革命年代的红色历程,让来到这里的游客仿佛穿越时空,身临其境地感受到先辈们的英勇无畏和坚定信念。

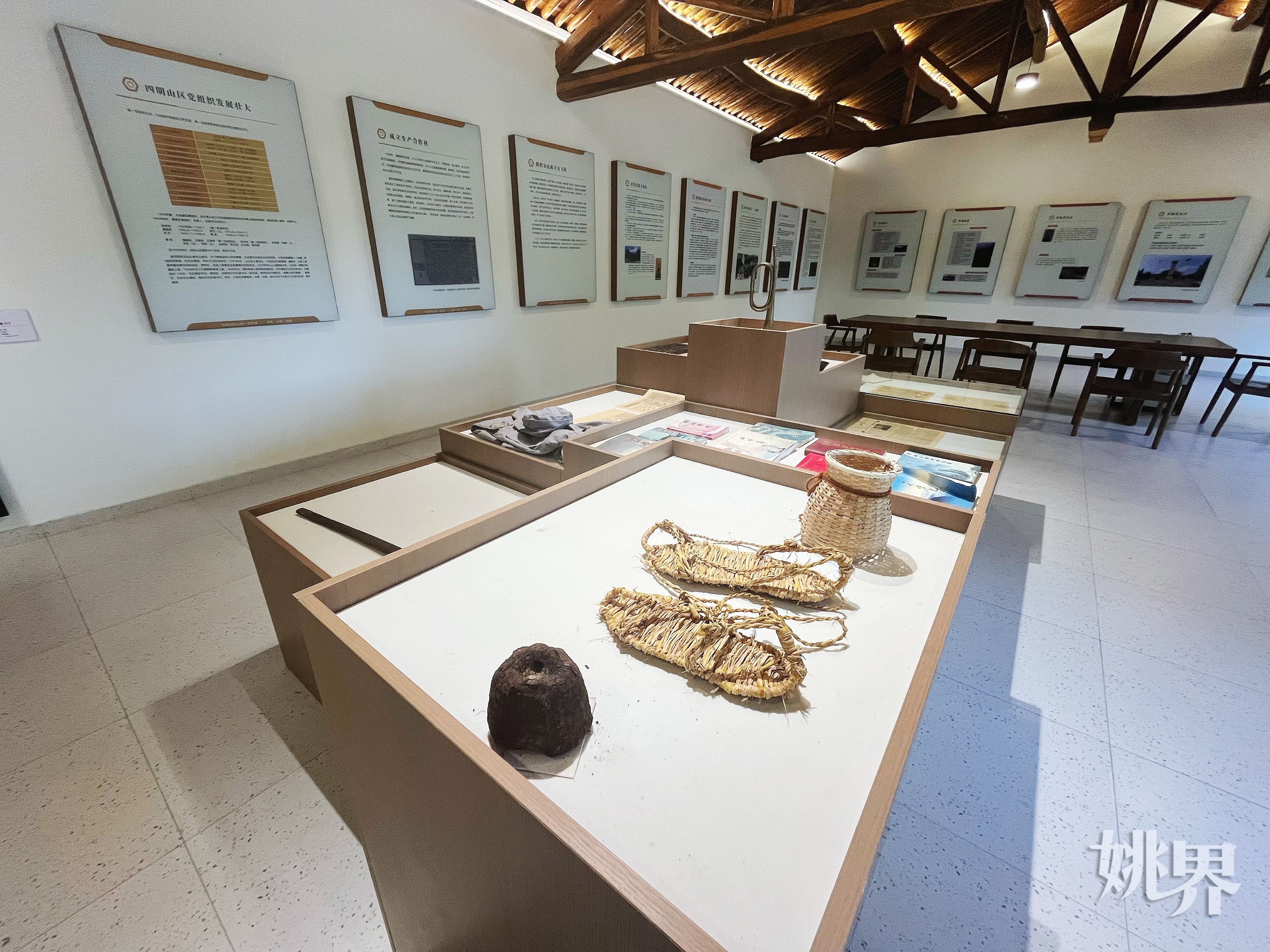

同时,在村委大院中,后成立的中共余姚四明山第一支部展厅则进一步拓展了当地的红色教育空间。展馆共分为“红色堡垒”“红色纪要”“红色硝烟”“红色歌谣”和“红色回想”五大板块,系统而形象地呈现了第一党支部创建的艰辛历程,帮助观众更加深入地了解那段光辉历史。

如果说红色是柿林村的精神根基,那绿色就是其发展的重要路径。近年来,柿林村深入践行“绿水青山就是金山银山”理念,依托丹山赤水景区,大力发展民宿和农家乐等休闲旅游产业,成功引进“大乐之野”“柿子红了”等高端品牌,不断推动乡村旅游提质升级。

与此同时,柿林村积极发展柿子、茶叶、竹笋等特色农业。早在2006年,该村就为特色产品“吊红”柿子注册了“阳春红”商标,如今年产量已突破10万公斤,产值达100万元以上。该村通过与余姚市四明山老柿子酒业有限公司合作,打造“共富工坊”,推出古法酿造柿子白酒等深加工产品,有效延伸产业链、提升附加值,真正让柿子成为了贯穿长周期的富民产业。

柿林村还与丹山赤水景区协同开发了第九洞天大穿越、玻璃天桥、飞仙滑道等体验项目,逐步形成“游丹山赤水、赏吊红柿子、吃农家饭菜、住乡野民宿”的山水田园旅游模式,并依托季节变化,举办年俗文化节、乡村音乐市集等活动,实现自然景观与人文体验的有机融合。

尤其值得一提的是,柿林村凭借“吊红”柿子这一特色资源,连续多年举办“丹山赤水柿子节”,以柿为媒、以节聚力,使其成为浙东地区具有广泛影响力的乡村旅游品牌。每年金秋,红柿满山,吸引大量游客前来体验采摘、摄影创作与美食品鉴,显著带动了当地民宿、餐饮及农特产品的销售,全面提高了村庄的知名度与村民的收入。

中共余姚四明山第一支部展厅。 通讯员 沈凯凯摄

近年来,柿林村按照省级红色美丽村庄建设要求,持续推进中共余姚四明山第一支部提升工程,建设星火广场、红歌剧场、茶歌驿站、使命时间轴等载体,积极构建“红色+乡村游”“红色+研学游”“红色+康养游”等融合模式,实现红色文化与旅游创新的深度结合。

中共余姚四明山第一支部展厅内。 记者 李培妮摄

“传承红色基因、弘扬红色文化,是村班子的核心工作。”柿林村党支部书记沈士波表示,“我们将坚持红色引领、绿色发展,让游客在学史明理、赏景品茗、住民宿吃农家菜的过程中,既接受精神洗礼,也享受乡村惬意。”

据统计,柿林村年接待游客超40万人次,村民人均收入达4万元,村集体经济收入超150万元,逐步形成了村企共生、村民互动、合作共赢的可持续发展新局面。

编辑、一审:徐坚 二审:苏英英 三审:王润