数字赋能让档案“活”起来 市档案馆激活历史记忆服务公众

档案是历史的见证者,更是城市的记忆载体。近年来,市档案馆深入落实国家档案信息化建设部署,立足馆藏实际推进数字化加工,已基本完成纸质档案数字化、早期数据整改及实物类档案数字化等重点工作,让档案资源焕发新生,为地方文化传承和公共服务注入持续动力。

推进档案数字化,基础工程是关键。市档案馆科学谋划,针对不同类型、时期的馆藏纸质档案制定差异化策略:对建国后利用频繁、易磨损的档案开展数字化扫描,减少原件损耗;对珍贵的民国档案实施抢救性保护,让脆弱纸张承载的历史记忆得以永存。同时,对早期数字化成果开展“回头看”,补齐质量短板,为资源共享和深度开发筑牢根基。

在夯实基础的同时,市档案馆突破传统框架,将数字化延伸至实物档案领域,通过三维建模、图像采集等技术让静态实物“动”起来,平面历史“立”起来。平安鼎、大禹杯、最具幸福感城市奖杯等珍贵实物经三维扫描“复刻”于数字空间,供公众多角度沉浸式浏览;在红色档案开发中,“余姚红色地图”项目将全市红色教育基地可视化呈现于网页;“余姚四先贤”专题则以视频展演再现王阳明、黄宗羲、朱舜水、严子陵四位历史名人的人生事迹,成为青少年喜爱的地方文化传播载体。

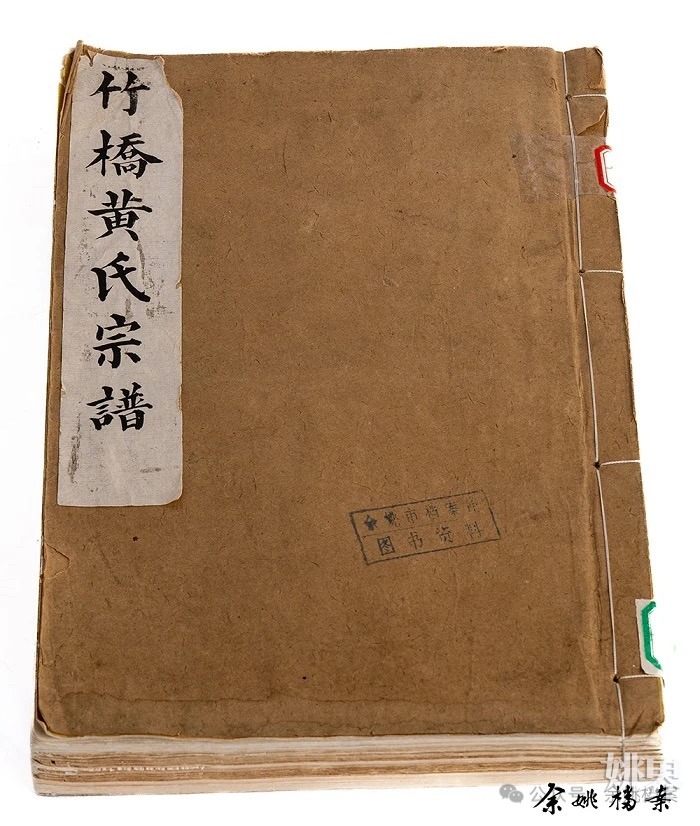

古籍文献数字化更重“精细”。市档案馆对不同材质、形制的古籍文献进行分类采集处理:木质匾额、纪念章、卷轴等平面实物用高清图像保留质感、纹理;《竹桥黄氏宗谱》、王阳明手迹拓本等古籍珍本,最大限度留存原貌;《典藏撷英》《民国档案选粹》《楼适夷书信选集》等地方编研成果,被制成电子书,方便公众阅读,大幅提升利用体验率。

从纸质到实物,从单一加工到多元开发,从“保得住”到“用得好”,市档案馆在档案数字化道路上守正创新,不断拓宽服务边界,让公共文化资源惠及更多人群。

档案的价值不止于保存,更在于传承。市档案馆相关负责人表示,接下来将持续以数字化为抓手,推动档案资源在保护中活化、在活化中发展,全面提升档案公共服务能力与文化传播水平,为地方文化传承和社会发展提供有力支撑。

编辑、一审:徐坚 二审:苏英英 三审:王润