访谈|唤醒蒙尘的良善

《余姚日报》版面图

本期访谈,记者对话市公安局监管大队二中队指导员刘园。从警16年来,她累计管理过3000余名女性在押人员,始终保持着“零安全事故”的骄人记录。凭借卓越的专业能力,刘园先后荣获宁波市公安局和余姚市公安局“监所管理能手”等荣誉称号。在这位女性监所领域从业十余载的资深女警长眼中,那道森严的高墙背后,究竟隐藏着怎样不为人知的人生故事?今天,让我们跟随她的视角,一探看守所里的人间百态。

刘园近照

刘园扎着利落的马尾辫,一身笔挺的警服衬得身形格外挺拔,言谈举止间既有执法者的威严,又会在不经意间展露出温暖的笑容——那双会说话的眼睛常常在此时会弯成两道月牙。

“其实我就是个普通人。”谈及自己时她这样说道,语气里带着几分难得的轻松。但很快她又笑着补充:“要说有什么特别的话,大概是我骨子里那股‘野’劲儿吧,从小就像个假小子。”

1987年,刘园在马渚呱呱坠地,这个女孩从小就显得与众不同——当其他小姑娘迷恋公主裙和画笔时,她却更喜欢在运动场上挥洒汗水,跳远、跳高样样在行;每当男孩子打架时,也总能看到这个“假小子”冲上去劝架的身影。

儿时痴迷的警匪片,在刘园心底播下了梦想的种子,成为冲锋一线、英姿飒爽的民警成了她最炽热的憧憬。高考后,刘园考入了浙江警官职业学院,这就意味着她未来大概率会到监狱或法院工作,与最初构想的“一线战场”有所不同。

“既然命运如此安排,那就看看命运之手要将我带去何方。”小刘园心里想着。进入学校后,实习安排如期而至。当看到自己被分配到金华监狱实习的通知时,刘园的心一下子提到了嗓子眼。她脑海里不断闪现着影视剧里那些凶神恶煞的罪犯形象:“那里关押的会不会都是杀人犯?会不会有无期徒刑的重刑犯?”

然而,当她真正走进监狱大门的那一刻,所有的臆想都被现实抛到脑后。这里并非想象中的“恶魔集中营”,那些被贴上“罪犯”标签的人,原来也有着普通人的喜怒哀乐。而在监狱里,管教民警从不以居高临下的姿态示人,而是用润物无声的方式,悄然影响着在案人员的思想与行为。这个意外的发现,让年轻的刘园对未来的职业道路有了全新的思考与期待。

张雯:刘指导,您好!以前总觉得你们的工作就是管理监狱,来了才发现,你们更像是帮在案人员重塑心灵的“引路人”。这么形容准确吗?特别好奇,你们日常具体都做些啥工作?另外,看守所和监狱听起来有点像,它们到底有啥不一样呢?

刘园:我们看守所关押的都是女性“嫌疑人”,属于刑事羁押阶段,她们尚未经过法院判决量刑。一旦法院作出判决,这些嫌疑人就会被送往监狱服刑。也正因为处在等待判决的特殊时期,在案人员的情绪波动往往特别大。

我们的工作,除了要时刻留意在案人员的人身安全、物品管控、监区秩序,关注她们的日常动态和身体健康,更重要的是关照她们的内心世界。每个监室大概住着十五六个人,而每位管教民警需要负责管理两到三个监室,这意味着我们不仅要当好执法者,更要当好观察员和心理辅导员。

张雯:听您这么一说,这份工作压力真不小!毕竟突然被送进看守所,任谁都会觉得难以置信,情绪也会像坐过山车一样起伏。你们平时是不是得花大量精力去安抚她们?感觉这都快赶上专业心理咨询师的工作了!您是怎么掌握这些沟通技巧的?

刘园:22岁初入警队时,面对监室里那些要羁押数月的在案人员,我也曾手足无措。五个月的羁押期,足以让一个人情绪崩溃,而如何安抚她们躁动不安的心,成了我最大的难题。

幸运的是,这一路上总有前辈为我点亮明灯。师傅们不仅传授经验,更用自己的人生智慧告诉我:管教工作没有标准答案,每个失控的情绪背后,都藏着未被倾听的故事。渐渐地我明白了,所谓沟通技巧,归根结底不过是两颗心真诚相对的勇气。

让我感动的是,每当哪个监区出现突发状况,整个团队都会立即集结支援,这种守望相助的氛围给了我莫大的安全感。就算我不能像儿时梦想的一样在一线抓犯人维护治安,但将人慢慢引向正途不也是好事一桩吗。

在案人员为刘园和同事们做的“三八”妇女节礼物

张雯:跟在案人员交流多了,您会怎么引导她们呢?

刘园:我想先分享一个让我记忆犹新的故事。曾经有位60多岁的女性在案人员,她原本是一家企业的负责人,因民事纠纷被羁押。刚入所时,她表现得异常抵触:“我只是民事纠纷,凭什么要和那些刑事犯关在一起?”她的眼中写满了不解与愤怒。

面对这种情况,我没有急于说教,而是像朋友一样,循序渐进地为她讲解法律知识,解释法律面前人人平等的原则。更重要的是,我慢慢引导她重拾作为企业负责人的责任感,在监室里找到新的价值定位。

令人欣慰的是,这位“老大姐”逐渐转变了态度。她开始主动整理监室卫生,帮助其他在案人员叠被子,认真撰写心得体会。出狱那天,她递给我一封长达两页的感谢信,其中一句话让我至今难忘:“谢谢你让我明白,即便在这里,我依然可以活得有尊严。”

所以说,管教工作需要共情,但必须建立在法律底线之上。这些年来,我见证了太多人性的“善与恶”——无论是高知分子因法律意识淡薄而失足,还是为生计所迫的底层民众,她们首先都是活生生的人,是妻子,是母亲,不管曾犯下何种错误,内心都深藏着向善的种子。我们的工作,就是帮助这些种子在法治的土壤中重新发芽。

张雯:她们会主动帮助其他伙伴修整被子?好像有些不可思议!您觉得对她们来说什么很重要?

刘园:别小看叠被子这种小事,在监室这个特殊的集体里,每一件琐事都是维系彼此的纽带。在这里,大家像家人一样抱团取暖——新入所的羁押人员没换洗衣物,同监室的会凑出干净衣裳让她体面地洗去疲惫;谁要是生了病,其他人也会主动分担劳动任务。在这个人生至暗时刻相遇的陌生人,因为毫无利益纠葛,反而结下了最纯粹的情谊,有些人出所后甚至成了挚友。

但这一切美好的发生,都有一个重要的前提:在案人员必须在这里重新找到人生的方向。是的,她们暂时离开了社会,失去了自由,但依然可以选择把监室经营成一个温暖的“家”。从叠好一床被子开始,从洗净一个碗碟做起,这些平凡的小事就像涓涓细流,终将汇聚成洗涤心灵的河流。在这个过程中,每个人都在学习如何重新做人,如何重拾对生活的热爱与期待。

张雯:对于她们来说,重拾希望便是引一束光照亮灰暗的前程。听说您还在所里引进了阳明心学?

刘园:在和她们打交道的日子里,我慢慢摸索出一套心得:每个在案人员都是独特的个体,需要“因材施教”。就像培育花园里不同的花卉,必须采取不同的养护方式。这个过程需要耐心磨合,特别是对新入所的人员,我总会安排更频繁、更深入的谈话,慢慢引导她们敞开心扉。我渐渐明白:我们管教民警的角色不是要改变谁,而是要做耐心的倾听者和智慧的引路人。

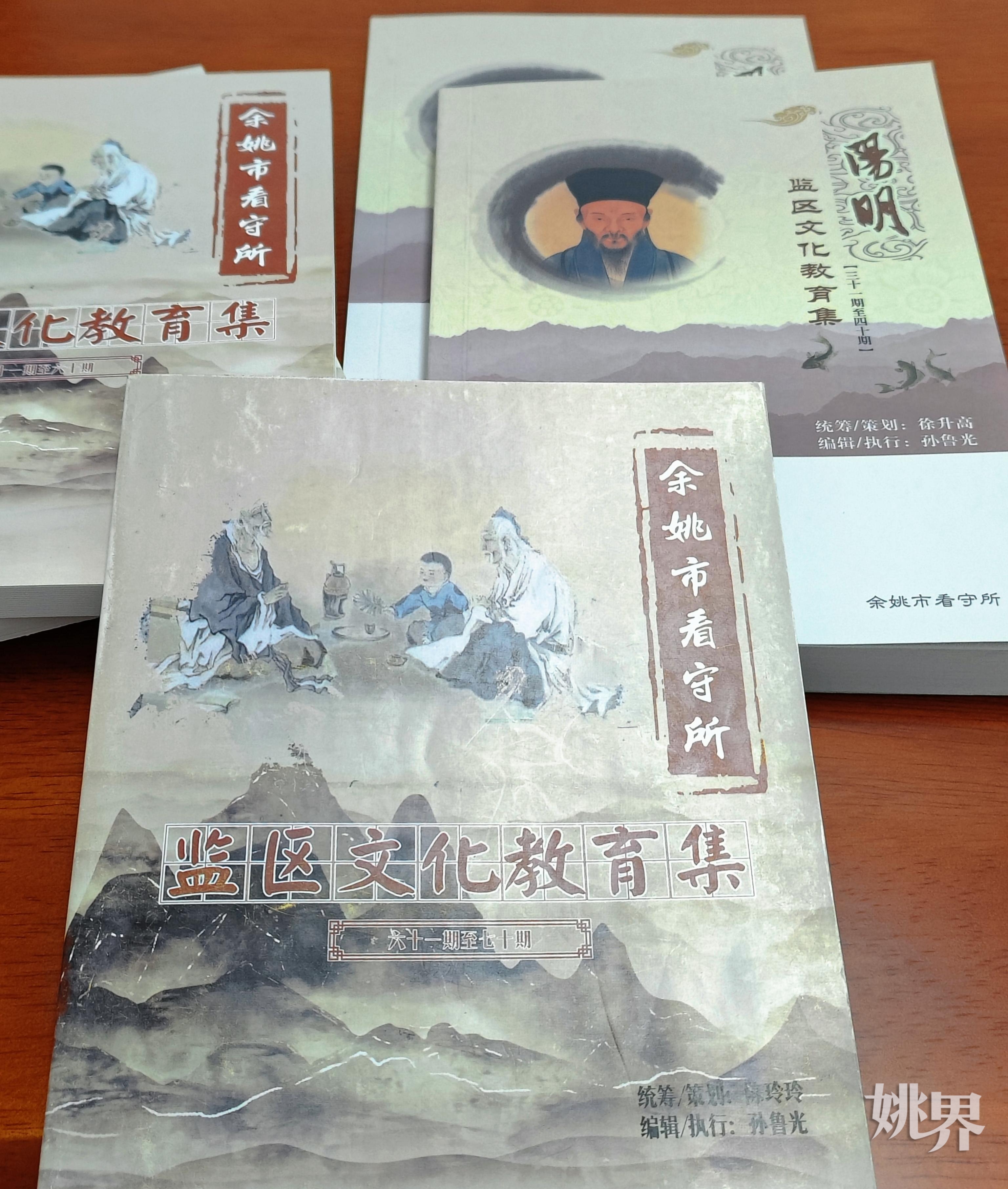

市看守所编纂的《阳明监区文化教育集》

工作之余,我常翻心理学的书,偶然接触到阳明心学。作为余姚人,王阳明的思想让我倍感亲切。你们看,监室里那些素不相识的人互相照顾的场景,不就是“致良知”最好的体现吗?

2018年,我们监管大队正式推行“阳明心学”管教理念,办起“广播之声”分享“知善知恶是良知”,还把大家的感悟整理成《阳明监区文化教育集》。有人在里头写下“第一次给妈妈道歉”,有人认真规划着“出去后开家服装店”……这些发自内心的转变都让我们倍感欣慰。

我常对在案人员说:“监狱不是终点,是良知觉醒的起点。”看着一个个迷途的灵魂在这里重拾良知,我更加坚定了这份工作的意义。

张雯:要我说,人这辈子除了生死,大概就属“入狱”是道最难迈的坎了。能从这样的人生至暗时刻重新站起来,往后生活里那些磕磕绊绊,真就不算什么事儿了。可您看现在,好多人被一点鸡毛蒜皮的烦恼就压得喘不过气。您说,咱们到底该怎么翻越心里那座“大山”呢?

刘园:这些年,监区里患有心理抑郁的在案人员明显增多,我们和心理医生都会定期给她们做疏导。接触多了就发现,很多人陷入情绪困境,本质上是因为内心迷茫,找不到人生的方向。只有帮她们重新锚定价值坐标,才能让沉重的心理包袱真正落地。其实仔细琢磨,生活里的难题大多没到绝境,关键是要学会与自己和解,跟过往释怀。

作为母亲,我太懂家长们“望子成龙”的殷切期盼,但这些年也见过太多年轻的在案人员,追根溯源,问题往往出在原生家庭。有些家长总用成绩的标尺丈量孩子的人生,把孩子逼得太紧。可每个孩子都是独一无二的个体,人生道路千万条,成绩从来不是唯一的评判标准。与其紧攥着孩子的未来不放,不如先教会他们明辨是非,树立正确的价值观,堂堂正正做人。

善恶本就是人性的一体两面,没有人天生就该被定义。只要心底燃起改过自新的火苗,任何时候都能重写人生篇章。

编辑、一审:徐坚 二审:苏英英 三审:王润