交通先行四十载 大道如虹谱新篇

1985年的余姚,绿皮火车“哐当哐当”前行;客运班车碾过砂石路,卷起阵阵尘烟;江面上,“哒、哒、哒”作响的“汽油船”途经各停靠埠头,攥着船票的人们静静等候。只是速度慢悠悠的,想赶个时间总有些局促。

而今,高铁疾驰,高速路网纵横,高架隧道贯通,行程一路畅通;城乡公交班次频密,“四好农村路”宽阔平整,不仅便捷了群众出行,更有利于将田间收成、山中特产销往远方。

四十年来,余姚以“逢山开路、遇水架桥”的魄力,织就公路、水路、铁路联动的综合交通网。条条道路延伸,次次交通升级,都映照着城市脉动,书写着跨越发展的时代答卷。

抚今追昔,方觉来路多艰。“1985年,我还在余姚中学求学。当时每次从丈亭出发去上学,要么坐火车,要么坐客运班车,但是班次非常少,很不方便。当时的公路大多数是砂石路面,晴天车辆跑过,后面就像起了沙尘暴一样!”市民沈先生回忆起40年前的交通经历,十分感慨。

回望1985年,余姚交通基础十分薄弱,境内公路总长仅约552公里,无高速公路,国道有且仅有329国道,就连省道等干线公路也是数量少、标准低,农村更是鲜有硬化道路,路面多为烂泥路或石子路。那时,修建一条平坦宽阔的农村道路,是无数村民最大的梦想。

上世纪90年代,余姚公路建设加速推进。1990年,实现“乡乡通公路”;1991年至1995年,重点进行路面改造和县道、乡道建设;1995年起,启动“四自”公路建设,相继建成或改造了境内甬余余夫线、梁周线、329国道;90年代后期,实施“油路上山”工程,逐步提升山区主干道路面等级。

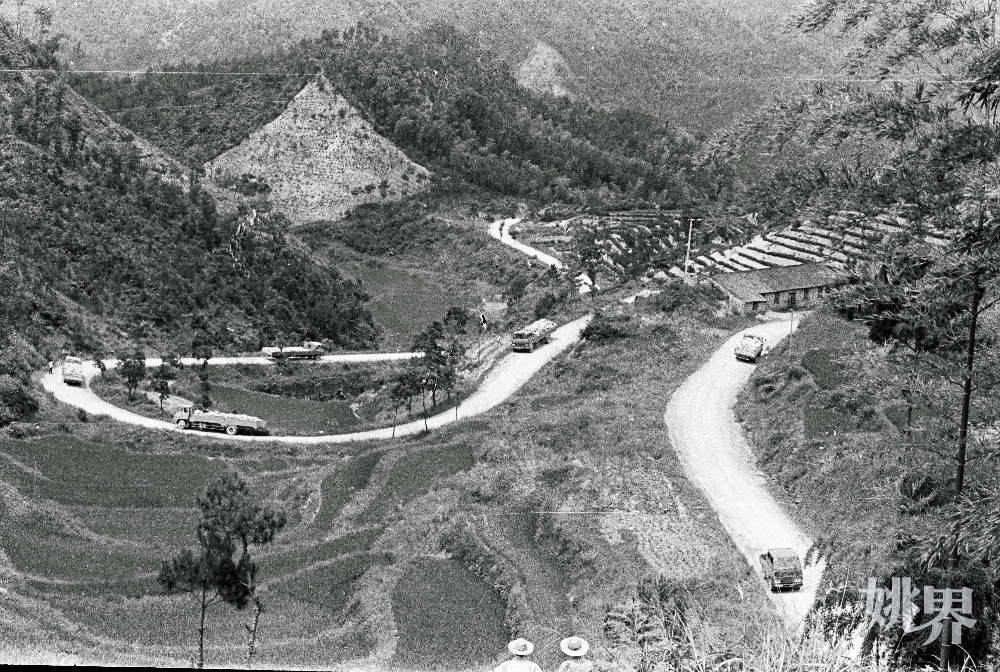

浒溪线改造前。

浒溪线改造后。

进入21世纪,余姚公路建设持续提速。2003年启动“乡村康庄工程”,至2007年实现“村村通公路”。前十年间,还先后改造了甬余线、329国道、浒溪线和甬梁线余姚段等。2005年起,古乍线、余梁线、329复线、余姚大道等约67公里的主骨架公路和干线公路相继建成。至2010年,余姚形成了以国省道和主要县道为骨干的公路网络。

2010年后,余姚持续“补短板、提效能”,实施了余梁公路北延工程等一批关键交通工程。其中,2021年,余梁公路北延工程全线贯通,大幅拉近了城区西南片与姚西北地区的时空距离;同年,胜陆公路通车,推动余姚、慈溪、前湾新区迈入“30分钟交通圈”,“接沪、融甬、联杭”能力显著跃升。

截至2024年底,余姚公路里程已达2049.58公里,其中国道82.975公里,省道243.138公里。全市公路密度高达136.39公里/百平方公里,路网结构日益完善。

高铁余姚北站公共交通网。

四十年间,余姚交通的跨越式发展还体现在高效运输通道的突破上:1996年杭甬高速余姚段通车,终结了余姚无高速公路的历史;此后S8慈余高速、杭甬高速复线宁波段一期、二期相继通车,市民出行愈加便利。2013年,杭甬高铁开通,高铁余姚北站同步启用,余姚正式迈入“高铁时代”。水路交通亦活力涌动,杭甬运河余姚段2024年船舶过闸超1.56万艘次,水路货物周转量达2900万吨公里,与公铁形成联动互补的综合运输网络。

城乡公共交通领域,变化同样巨大。2012年,余姚实现城乡公交一体化,农村客运全面公交化,班次密、间隔短,大幅度降低了群众出行的时间成本与经济成本。

交通网络的持续升级,拉近了城乡距离,加速了资源流动,改变着千家万户的生活日常,更让山区群众的日子越来越红火。四明山镇屏风山村悠然居民宿老板肖柳丹就真切感受到了这种变化:“现在进山越来越方便,游客越来越多了。避暑季尤其火爆,每逢周末,客房常常提前订满,仅我们一家日均接待的食、宿客人就超50位。”便利的交通不仅带旺了客流,更让笋干、茶叶等山货借助完善的农村物流,有了更广阔的销路,村民的“钱袋子”也越来越鼓。“真是路通财通,日子越过越有奔头!”肖柳丹开心地说。

这份“日子有奔头”的喜悦,离不开农村公路的坚实保障。作为交通基础设施网络体系的“毛细血管”,余姚在农村公路建设上也交出了亮眼答卷:曾获评“四好农村路”全国示范县及国家级“城乡交通运输一体化”示范县,2024年又启动实施“四好农村路2.0版”建设。截至去年底,全市农村公路总里程达1723.47公里,排名宁波第一;四级以上等级公路比例、村邮站覆盖率、农村物流点覆盖率等多项主要指标均达100%。

千古百业兴,先行在交通。看今日余姚,交通建设热潮奔涌:梁周线高架推进势如破竹,228国道慈溪庵东至余姚梨洲段工程施工正酣,规划S309荷梁线改建工程一期(余姚晓云村至斤岭下村段)穿山而过,可将鹿亭乡至梁弄镇通行里程将锐减6公里以上……一张纵横交错、四通八达的现代化交通网络,正为城市发展撑起外联内畅“硬骨架”,为余姚高质量发展注入澎湃动能。

市交通局供图

编辑、一审:徐坚 二审:苏英英 三审:王润