朱熹余姚九姥山讲学探微

引言:本文围绕朱熹是否在余姚九姥山讲学展开考证。余姚梁弄镇历史文化深厚,传闻朱熹曾讲学于九姥山道院,但县志无记载。作者查阅《四明黄氏家谱》发现相关记载存在讹误,经梳理黄道贲世系,推断其生于明代前期,不可能与南宋朱熹一起讲学。通过考证,确定安定王郡马为黄敏志,于宋乾道五年被选,其为黄道贲八世族祖,虽传黄道贲与朱熹讲学不实,但安定王郡马传与朱熹讲学时间上较为合理。此外,依据朱熹年谱、《宋史》及《余姚帖》等资料,证实淳熙九年六至七月朱熹到过余姚,当时余姚受灾,朱熹在浙东赈灾,《余姚帖》是其到过余姚及赈灾的重要史料。

一、梁弄镇的历史文化背景

余姚梁弄镇地处四明山北麓,拥有深厚的历史底蕴。自汉至南北朝,始终隶属会稽郡余姚县,唐代起,汪、孙、黄、方等家族陆续迁入,逐渐发展成为大族聚居之地。这里还是道教的重要场所,东汉初期,梅福曾在此留下隐迹;东南方向的白水山潺湲洞,乃是刘纲、樊夫人修道之处。

宋政和年间,宋徽宗亲自下诏扩建白水宫,并赐名 “丹山赤水洞天”。长久以来,梁弄镇秉持崇文尚德、耕读传家的传统,人才辈出,孙、汪、黄、方四姓尤为突出,世代显贵,故而享有 “五桂传芳”“状元故里” 的美誉。明代王阳明曾途经梁弄,观赏白水美景,留下诗文墨宝,还称赞 “四明,可居者也”。

二、九姥山讲学传闻及文献记载情况

传闻南宋淳熙年间,朱熹曾在梁弄九姥山道院讲学,然而余姚本地的县志却未记录此事。九姥山位于梁弄镇东溪村东面,宋徽宗年间,相关的道教活动区域,道观、道院遍布各地,四明地区亦是如此。明万历《新修余姚县志》收录了元诗人施钧的诗:“道院昼阴微雨集,斗坛秋冷湿云浮。山翁指点青山外,曾见仙人跨鹤游。”

朱熹画像

据《嘉泰会稽志》记载,梁弄境域属四明乡,下辖白云里、赵余里、梁政里、蒋吴里,如今的梁弄镇即属梁政里。清光绪《余姚县志》刊印的 “余姚县境图”,绘有九姥山及九姥山庙的方位。但总体而言,历代文献对九姥山的记载颇为稀少。晚清黄氏三十二孙黄廷范撰写的《九姥山庙碑记》提到:“谨案四明九姥山庙,旧志阙如,无从覈徵。诸遗老则曰:‘祀秦王、李二神也’。每岁二月十三日、四月十七日,里人迎社演戏以祈福,以寿神。

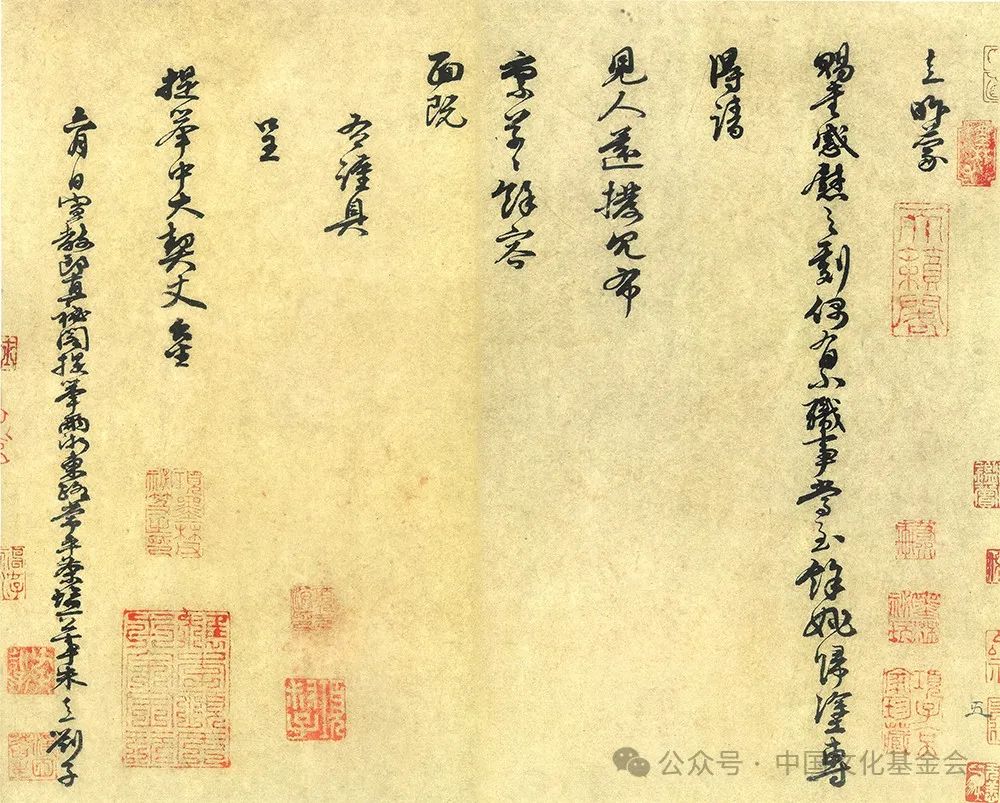

朱熹《余姚帖》

佥曰:‘此二圣诞辰也’。行之数百年莫敢废。夫以神威灵之远,锡泽之厚,与吾民之所以事神者久且肃,顾今碑碣久佚,仅存姓氏,莫考源流,二圣在天之灵其有恫欤?光绪壬辰,邑人重纂志乘,据国朝黄梨洲《四明山古祠》诗,以王为秦将王鄞,列入志中,文献足徵,幸矣。”

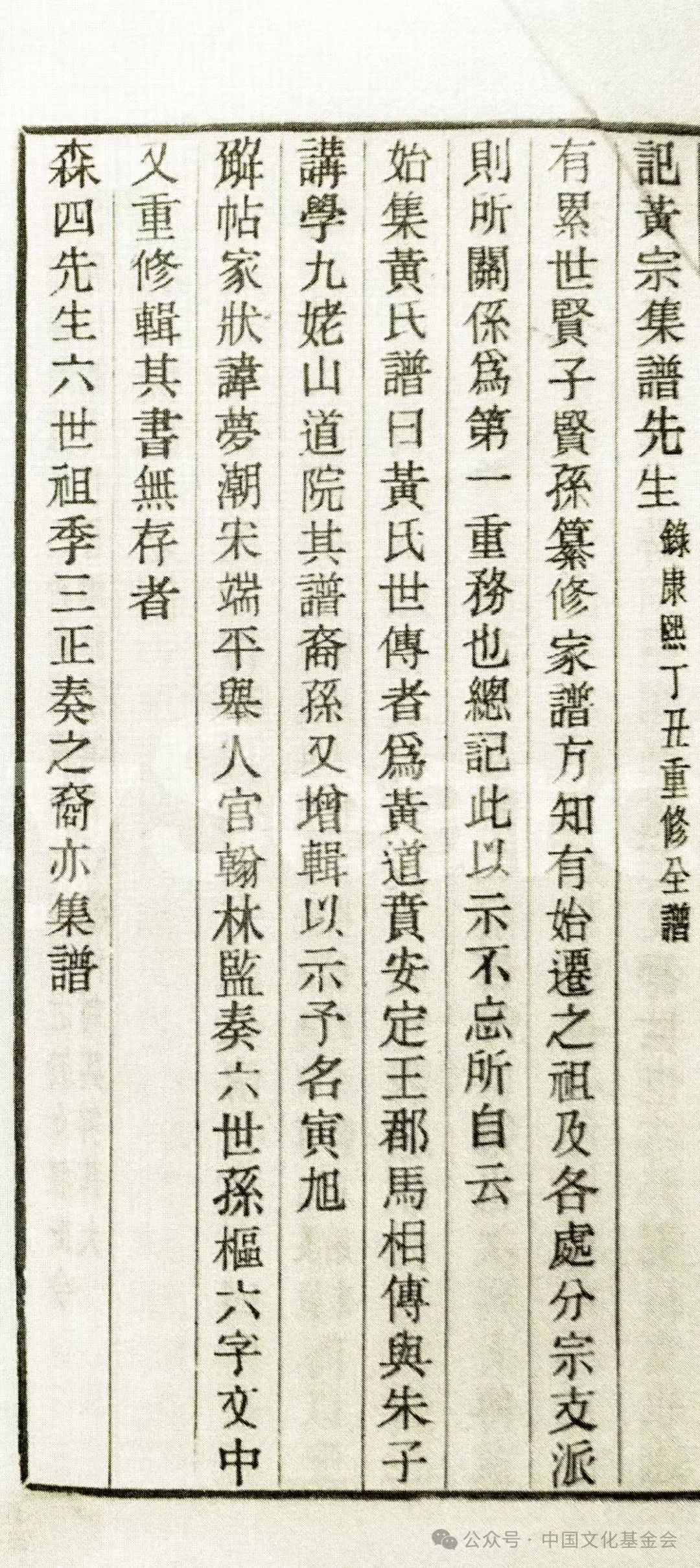

笔者查阅梁弄第九洞天彝叙堂刊《四明黄氏家谱》时发现,其中记载 “始集黄氏谱曰《黄氏世传》者为黄道贲。安定王郡马相传与朱子讲学九姥山道院。其谱裔孙又增辑以示予,名寅旭”。这是康熙丁丑(1697)二月,黄氏通族家乘裔孙黄时贞在《记黄宗集谱先生》中的记述,他还提到 “有累世贤子贤纂修家谱,方知有始迁之祖及各处分宗支派,则关系为第一重务地,总此以示不忘所自云”,并列举了历代修纂黄氏宗谱的七例重要名录,首例便提及黄道贲。

《四明黄氏家谱》记载

但由于文献在流传过程中辗转抄录,讹误众多。道光二十年(1840)视斯堂重修《黄氏宗谱》时,误将黄道贲与朱熹讲学于九姥山,并新增附录朱熹诗一首,诗题为 “朱晦庵先生与道贲公辈讲学九姥山道院即事诗”。此后,相关报道未仔细甄别,便将其当作定论。作者对此表示怀疑,于是展开实地走访调查,并对《四明黄氏宗谱》的相关记载进行梳理订正。

三、对《四明黄氏宗谱》相关记载的考证

(一)黄道贲世系及年代推断

《四明黄氏家谱》记载,迁姚始祖裦,字宗远,山东青州人,担任越州别驾,五代吴越国时期迁入剡州北庄,后又迁居余姚县四明乡良嘉弄。黄氏后裔分为真门、牌轩、洞门、横街、堇岭等支,各支都有对应的祠堂名号,且各支谱均留存至今。

余姚梁弄东溪村九姥山

谱中提到的黄道贲是梁弄黄氏第十六世孙,谱云:“宇九,福九子。讳道贲,配氏宋,继配赵,子三,敩三、敩五、敩七。旧谱仍三院主,赐宅道院,墓九姥山庙左,后为吴氏所毁,华表犹存。” 或许因为记载中没有他的出生年月,且他身为道院主人,墓又在九姥山,后人便错误地认为他曾与朱熹在九姥山讲学。

实际上,他是修纂梁弄《黄氏世传》谱的开创者,是他记录下了安定王郡马与朱熹讲学于九姥山道院的史料。“其谱裔孙又增辑以示予,名寅旭”,这里指的是修纂宗谱黄道贲的裔孙黄寅旭将增补信息拿给续辑家谱的黄时贞查看。

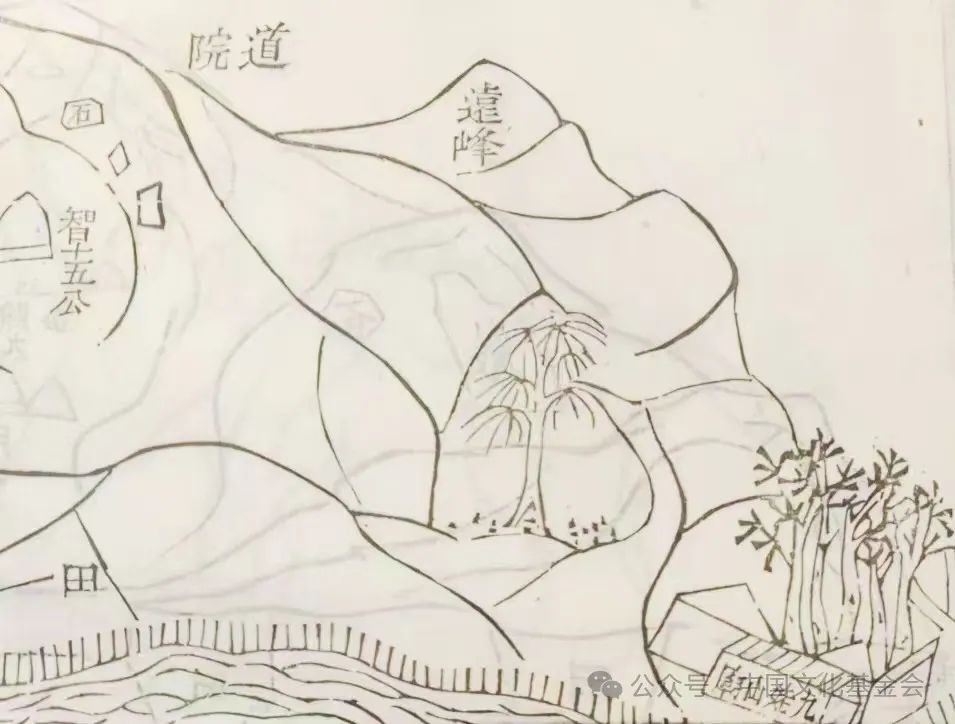

九姥山道院遗址

为了推断黄道贲的生卒年限,笔者进一步梳理黄寅旭的世系:十六世黄道贲,十七世黄师仙(第三子),十八世黄虎,十九世黄深(第四子),二十世中三十,二十一世黄时济,二十二世黄应魁(第二子),二十三世黄肇昌(寅旭)。《黄氏家谱》载道院派道院支第二十三世:“肇昌,应魁子,行镳一,号寅旭。公志修宗谱,配氏金,后佚。”

从世系行传可知,黄寅旭继承了黄道贲修谱的家风,致力于宗谱编纂,也证明他与黄时贞是同时期的黄氏后人。黄寅旭为二十三世孙,黄时贞为二十五世孙,虽世系相隔二代,但大致处于明末清初时期。黄时贞不仅续修《四明黄氏家谱》,还撰写了《倭焚四明》《王翊黄中道称兵始末》《书南雷三案诸书卷末》等,为地方和黄氏族人保存了珍贵史料。

《四明黄氏家谱》刊九姥山道院图

笔者通过参考黄时贞《六十自寿二首》中的诗句 “真惭屈指庚申到,难得流年甲子巡”,推断出黄时贞出生于明万历四十八年庚申(1620)。以此为依据,黄寅旭也生活在晚明至清初时期。按照通常以二十五年为一代计算,上推二百年,黄道贲大约出生于明代前期,因此他不可能与南宋时期的朱熹一起讲学。

(二)安定王郡马身份考证

在笔者所藏的永思堂刊《余姚黄氏谱》卷一中 “本宗世表梁弄派孚十一派小五房” 的记载:“百十三,五十八子,讳敏志,宋安定复显王郡马,墓见祠墓纪,子一千九。” 卷十九 “祠墓纪” 所录:“梁弄八世祖宋安定复显王郡马,公讳敏志,墓在许婆岙聪草山,一名里庄,又名鱓岭,入山山隘,背峰平而窪,左右有冈,迎面三峰甚逼近,中有三田,墓前华表犹存,左为茶园、庵故址。” 卷十五的 “职官录” 也载:“百十三公讳敏志,安定王郡马,梁弄八世。” 在另一套第九洞天孝子里刊《四明黄氏家谱》卷首 “墓图” 中,还有许婆岙聪草山百十三公(敏志)墓址方位图。

此外,《余姚黄氏谱》卷十一 “辨证・迁始丛说”(引旧谱)载:“又按百十三公讳敏志,字端贞,宋乾道五年安定复显王选为郡马。葬许婆岙聪草山,坟前田三段,西边茶园、庵基,华表见存。又仙姑洞载乾道五年安定复显王郡马,侍郎送孙入府至西庙,腹痛而死。郡马入府,各子孙来,就彼守孝。后买宅梁衕居之,又似郡马是始迁祖矣,并识之。”

这段记述由明万历八年(1580)二十五世黄汝通撰写,明确了黄敏志于宋乾道五年(1169)被选为郡马。在道光二十年(1840)视斯堂刊刻的《黄氏宗谱》中,删掉了撰文字者名字,且保留了 “年前始识其处” 一句,可见黄汝通曾实地考察确认。

《文公朱夫子年谱》书影

黄汝通,字公溥,号明泉,行仁一。隆庆元年(1567)成为乡贡,先后担任山东青州府乐安县训导、开封府教授。他晚年修谱,汇集各支、分作十二本,皆亲手抄录,传赞载于谱卷首(引思孝堂刊《余姚彭桥黄氏宗谱》卷之三)。彭桥黄氏与梁弄黄氏同宗,宗远五世孙,行贞十五,居四明梁弄,往来于梅川、四明间,其一子于南宋绍兴间迁移彭桥,成为彭桥始祖。

黄汝通晚年 “宦休林下,自信平生之概,又幸山中日月之长,得以游艺于此,乃奋然遍访诸族,躬诣四明,细访宗支…… 四明梅川之昭穆斑斑不容紊也。是岂牵缀附会而无所凭信者哉。今日嗣修尤为真确,订其差诵伪,补其短略,尤为可佳,称谓明,名分定,情谊洽,礼法生,真盛典矣!”(节录他在万历九年(1581)仲春撰写的《四明梁衕修谱序》),还编纂了《余姚彭桥黄氏宗谱》,于万历丁丑(1577)孟夏撰《彭桥黄氏修谱序》。

《余姚彭桥黄氏宗谱》卷首 “先公列传” 记载他 “资禀颖悟,早入黉宫。由岁贡任山东乐平儒学教导,升开封府教授。及归,与乡士大夫结社,棋酒自娱,且能祈雨救旱,府县送‘霖雨苍生’匾…… 此术泰山真人所授,今未有传之者”。

黄汝通所撰的四明黄氏八世黄敏志行传,记述南宋乾道五年(1169)被安定复显王选为郡马,具有较高的可信度,后世续谱者皆以此为传记内容。宋朝除了嗣濮王、嗣秀王、嗣沂王、嗣荣王四个嗣王爵外,还有郡王级别的世袭王爵 —— 安定郡王,由宋太祖赵匡胤的两个儿子的后裔,和以上嗣王爵的继承方式袭爵,但太祖第四子秦康惠王赵德一系只出过两代安定郡王(第一代和第七代),其余大多出自太祖次子燕懿王赵德昭一系,后来大部分几代安定郡王都出自燕懿王第四子赵惟忠的第七子赵从信一系。

郡马即民间所说的驸马,宋欧阳修《归田录》卷二提到:“官制废久矣,今其名称讹谬者多,虽士大夫皆从俗,不以为怪。皇女为公主,其夫必拜驸马都尉,故谓之驸马。宗室女封郡主者,谓其夫为郡马,县主者为县马,不知何义也。” 宋袁文《瓮牖闲评》卷三也有疑问:“驸马者,天之之婿也,以副马给之,故称驸马。不知所谓郡马、县马者何义?”

西溪湖

黄敏志是黄道贲的八世族祖,相隔九代,按一代二十五年计算,从南宋乾道五年(1169)往后推九代是225年,约为公元1394年,即明代洪武年间,这与之前考证的黄道贲出生年代相近,证明传黄道贲与朱熹讲学于九姥山并不属实。

不过,黄道贲的《黄氏世传》载 “安定王郡马相传与朱子讲学九姥山道院”,从时间推理,安定王郡马传与朱熹讲学九姥山具有一定合理性。同时,明万历府志也记载:“有宋文公朱先生提刑浙东,讲学于虞之西溪湖,虞人慕之,久而弗谖也。”志书记述朱熹在上虞西溪湖讲学,而上虞西溪湖离余姚九姥山仅十七公里之遥。

四、朱熹在余姚的行迹考证

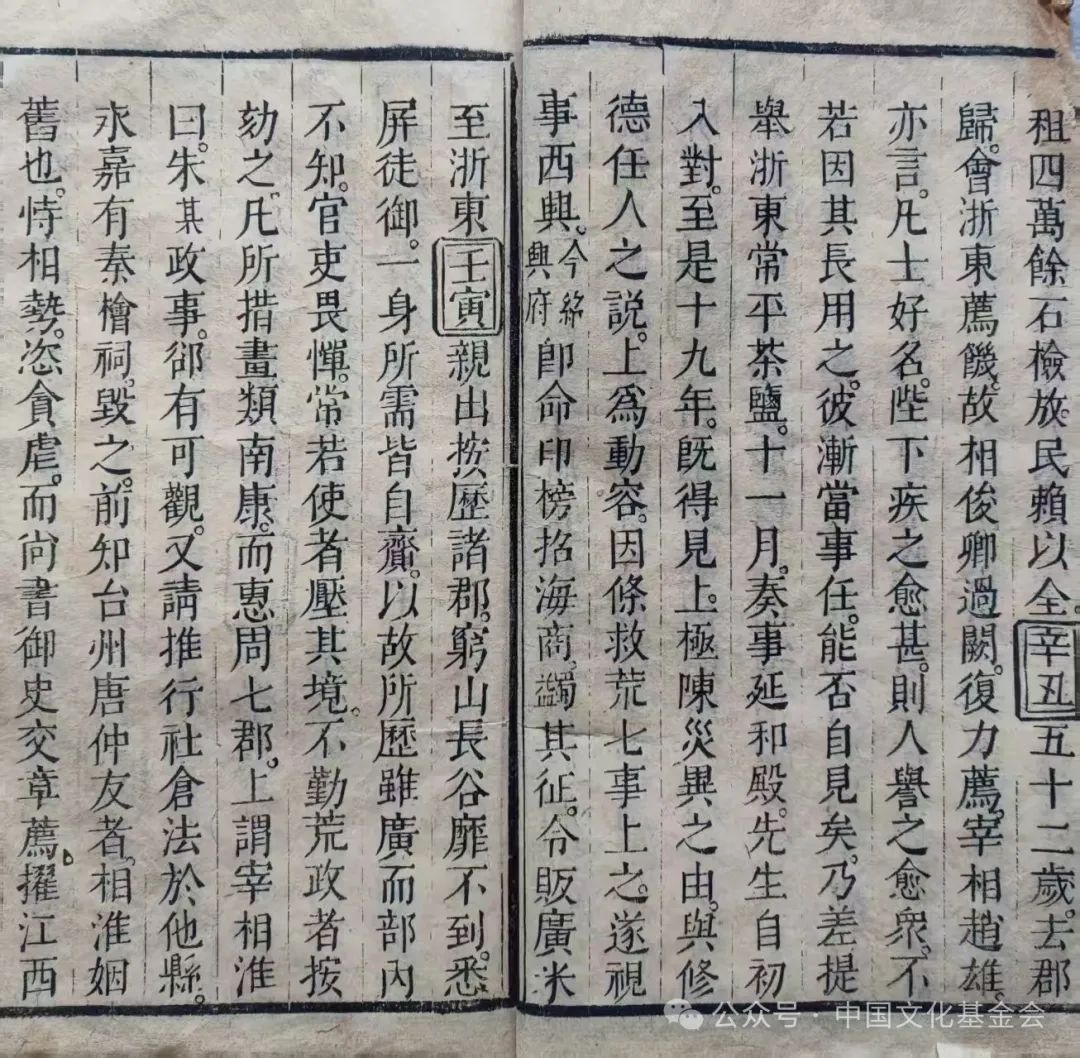

根据朱熹行状年谱,乾道五年后(1169 - 1178)朱熹居住在崇安。淳熙六年(1179)五十岁时,一月二十五日离开崇安,三月三十日到任知南康军,期间多次游览庐山,在白鹿洞书院留下众多题刻,还重建白鹿洞书院,刊刻《爱莲说》《彭城刘公神道碑》《书太极图记》等。淳熙七年(1180)五十一岁时,在南康军任职,刻邵康节《诫子孙文》等,并作《白鹿洞赋》。

朱熹《朱子社仓法》

淳熙八年(1181)五十二岁时,二月陆九渊来访,三月十二日任提举江西西路平茶盐公事,八月任提举浙东常平茶盐公事,即日单车赴任,十二月六日抵达浙东任职。淳熙九年(1182)五十三岁时,正月巡查绍兴府属婺州、衢州,二月回绍兴,六月有《余姚帖》(又名《赐书帖》),七月出巡绍兴府山阴等县,有题王羲之《右军宅诗》、跋《兰亭叙》等,八月在台州,毁掉永嘉秦桧祠,当月除之徽猷阁,改除江南西路提点刑狱,均推辞,九月十二日,结束浙东任职,返回崇安,归乡后闲居约五年。

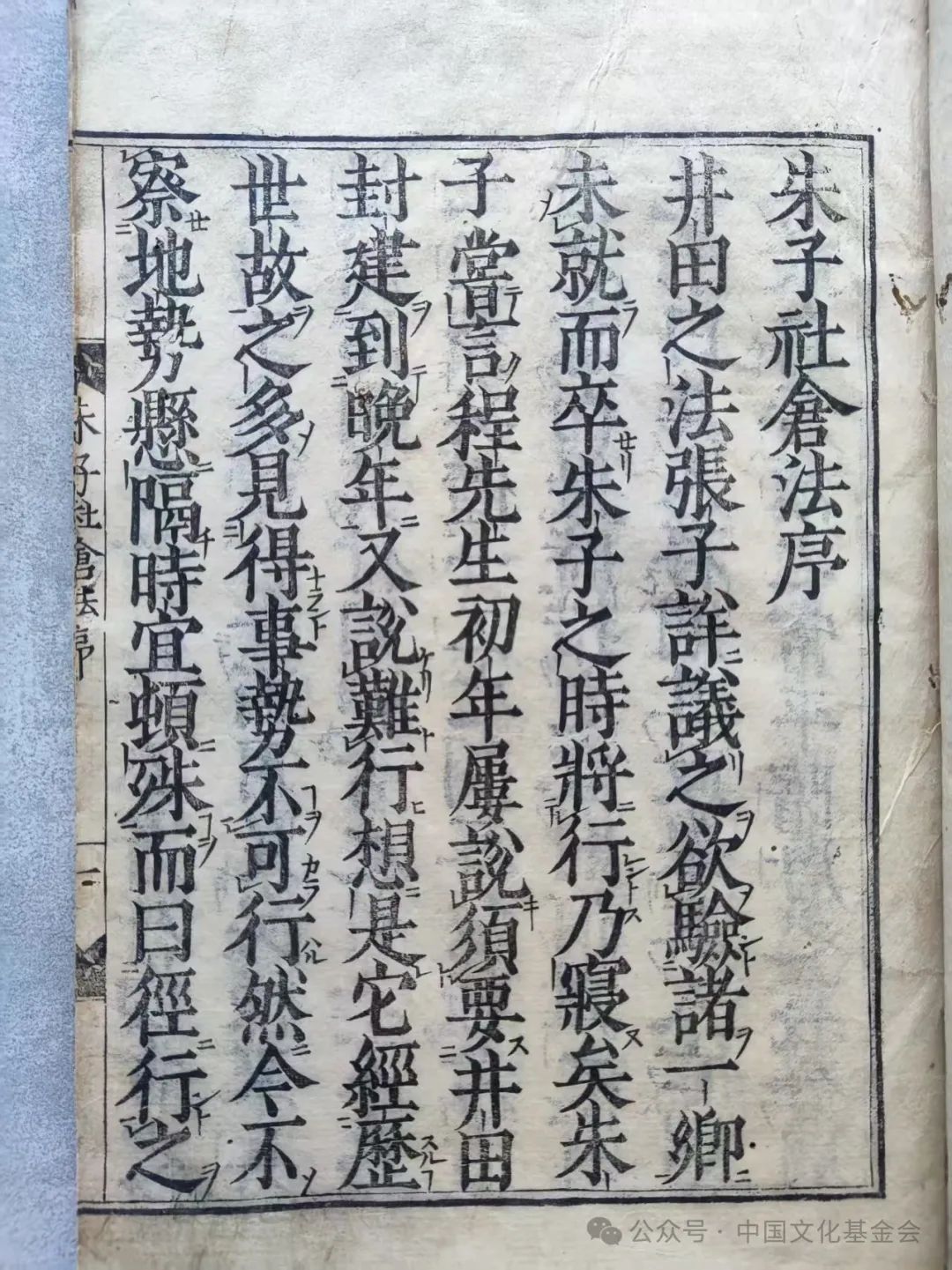

目前根据朱熹年谱等相关记载,淳熙九年(1182)六月至七月间朱熹到过余姚。他亲笔书写的《余姚帖》(《赐书帖》)明确记录了来姚时间,此外他致孙应时的手札也提及访问过余姚。《余姚帖》(《赐书帖》)内容为:“熹昨蒙赐书,感慰之剧。偶有小职事,当至余姚,归途专得请见。人还拨冗,布禀草草,余容面既。右谨具呈提举中大契丈台座。六月□日,宣教郎直秘阁提举两浙东路常平盐公事朱熹劄子。”

该帖纸本纵 28.4cm,横 36.4cm,共十行,每行字数不等,有项元汴等收藏印记二十枚,现藏于台北故宫博物院,曾被著录于《式古堂书画汇考》书画卷十四、《大观录》卷七、《装余偶记》卷六、《石渠宝笈续编》乾清宫《宋人法书》第四册之一、《石渠随笔》卷三《宋人法书》第四册之一、故宫博物院影印《宋人法书》第四册之一等。

按《宋史・朱熹传》载:“会浙东大饥,宰相王淮奏致熹提举浙东常平茶盐公事,即日单车就道。复以纳粟人未推赏,辞职名。纳粟赏行,遂受职名……熹始拜命,即移书他郡,募米商,蠲甚征,及至,则客舟之米已辐凑。熹日钩访民隐,按行境内,单车屏徒从,所至人不及知。郡县官吏惮其风采,至自引去,所部肃然。凡丁钱、役法之政,有不便于民者,悉厘而革之。于救荒之余,随事处画,必为经久之计。有短熹者,谓其疏于为政,上谓王淮曰:‘朱熹政事却有可观’。”

《余姚帖》落款时间及朱熹官职,与《宋史・朱熹传》记载相吻合。当时浙东发生严重饥荒,宰相王淮奏请让朱熹担任提举浙东常平茶盐公事,朱熹起初因朝廷未奖赏献粮救荒之人而推辞,奖赏颁发后才赴任。他到任后积极采取措施,召集米商、免除商税,每日查访民情,单车巡查,整顿辖区秩序,革除不利于百姓的规定,在赈灾方面政绩显著,宋史对其在浙东的赈灾功绩给予高度评价。

另据清光绪《余姚县志》卷七载:“淳熙,…… 八年五月,大水,漂浸民居,田稼尽腐,大饥。九年,又饥(引《宋史・五行志》)。”可知淳熙八年至九年间,余姚受灾严重,这与朱熹在浙东赈灾的时间相符,《余姚帖》是他巡历灾区的实物依据,也是他到过余姚的重要史料。

来源:中国文化基金会微信公众号

编辑、一审:鲍柯潞 二审:苏英英 三审:王润