考古发现里的余姚|祛病禳灾书木觚

余姚发现汉六朝时期木觚,木觚上可辨别的文字,多达200余个。这是宁波地区首次发现的简牍类文书。

宏大的战事暂时拉下了帷幕,帝国西北迎来了久违的平静。

同一片天空下,帝国东南,为了一日三餐,升斗小民依旧在辛辛苦苦地奔波忙碌着,祈求着风调雨顺、家泰身安。

这年的六月晦日,也就是农历六月的最后一天,在远离帝国中心的余姚,一场庄重而神秘的仪式正在举行。

这天中午,姚江南岸,距离姚江仅三四百米的一条小河边,一位方士手持一块朱漆墨书的长方形木头,时而念念有词,时而望空叩拜;旁边的人,个个面色凝重,人人神情肃穆。

二

1946年后,这块木头重见天日。

2020年7月至12月,宁波市文化遗产管理研究院(宁波市文物考古研究院)在主持发掘余姚花园新村汉六朝遗址时,在遗址西北侧河道堆积中幸运地发现了它——一件正面写满墨书的木觚。

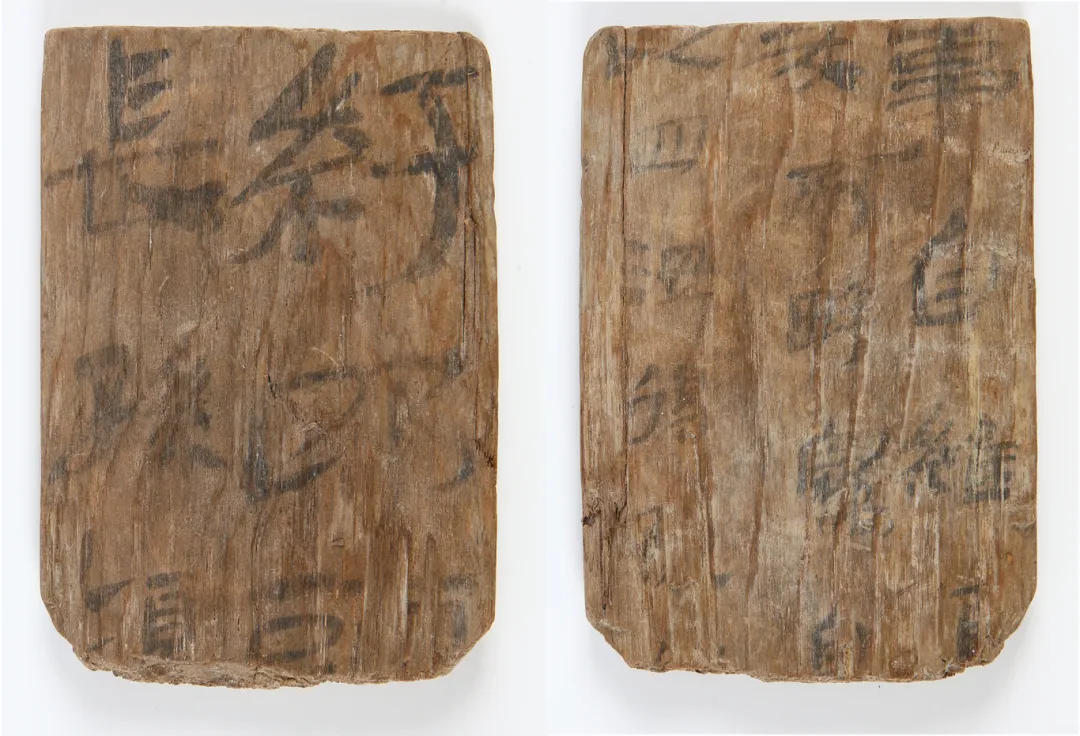

与这件木觚相距不远、差不多同时发现的,还有一件正面上下分别墨书疑似“贵”和“王仲舒棨”等字、类似今天信封的封检,以及一件正反两面分别墨书“纡叩头 长孙□”和“事自维□ 友所畔窃自 以四海得□”等字、类似今天书信的残损木牍(文中□为不可辨识文字)。

封检(左:正面;右:背面) 许超供图。

木牍(左:正面;右:背面) 许超供图。

这是宁波地区首次发现的简牍类文书,价值自不必言。

但我们聚焦的重点,是那件木觚。原因无他——木觚上的墨书,内容很丰富,信息量很大,委实难得!

解读之前,我们先来简单了解一下什么是简牍——

在纸张出现以前,竹木制成的简牍是古代中国重要的书写载体。根据形状的不同,简牍可分为木简、木牍和木觚:条状是简;板状是牍;柱状是觚。这其中的木觚,又往往会削成多个棱面,每面都能书写,容纳字数较多,主要用于“学书”和“记事”。

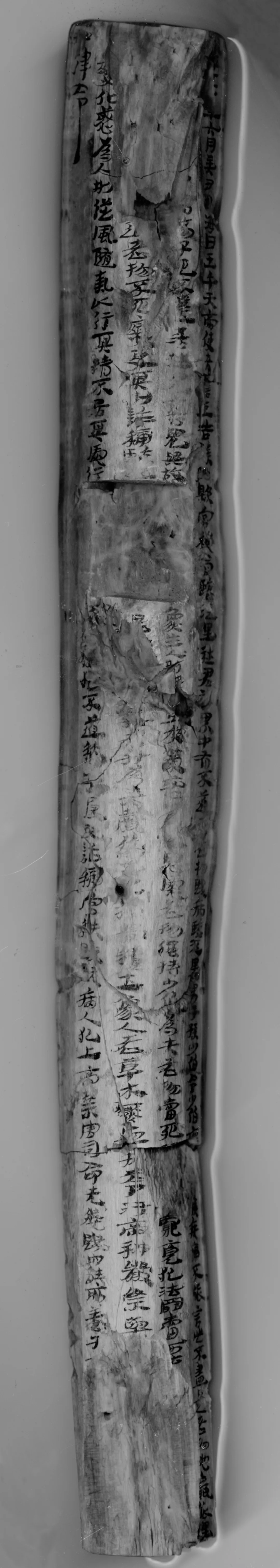

余姚发现的这件木觚,全长46厘米,由整根木材纵剖而成。底平。背面无文。正面削成六棱五面,自右向左竖排墨书五行。虽然历经近两千年漫长岁月,木觚上可辨别的文字,依然多达200余个。

墨书字体是当时流行的隶书,没有涂改,可见写的人很认真、很用心。觚上还涂满了朱漆,可见用的人也很在意、很看重。

东汉永平十七年木觚。

这件木觚上,究竟写了些什么呢?

经红外扫描和专家解读,原来,它记录的是东汉永平十七年(公元74年)六月三十日,在余姚举行的一场祛病禳灾祷告仪式。

墨书内容全文如下(文中□为不可辨识文字):

第一面 永平十七年六月癸丑朔海日壬午天帝使者信臣告余姚县官稷令临□里社君社界中有不道之老物贼病临□里男子孙少伯令少伯痴□□喉疾痛不能言此不尽是老物蛇鼠狐狸

第二面 ……□殇子□不□若狂鬼恶鬼与故【封泥槽】象生人㓝(形)□□旦夜荣(荧)惑少伯□思爱老物强持少伯为夫老物当死□□□穷竟犯法罪当䙴(迁)……

第三面 ……不道老物不死变更其㓝(形)诈称临□【封泥槽】里□□□□□□□为□卖殇子□□骨积土象人老草木聚血□苓汙帝神严祭与……

第四面 □□变化惑为人㓝(形)从风随气以行其精不居其处行【封泥槽】□□□犯不道愁苦良民诈称官秩贼□病人犯上帝禁害司命先残贼四时所养天□……

木觚红外扫描(正面)。许超供图。

余姚县临□里男子孙少伯,不知什么原因得了病,喉咙痛,严重到说不出话来。

他没去找医师看病,或者看了没有看好,因此找来一名方士寻求帮助。

这名方士认为,孙少伯之所以患病,不是因为着凉或上火,而是被某种邪恶的“老物”附身。

于是,这名方士就作法,以“天帝使者信臣”的名义,在木觚上写了一封文书给管理余姚“官稷”和里社的神灵,请求将附在孙少伯身上的“老物”驱走。

因为这个“老物”有着种种变化,最后还要求“如律令”执行。

之前我们在介绍鄮县故城时曾经谈到,战国以来,会稽一带“俗多淫祀,好卜筮。”(《后汉书》),占卜算卦、祈神祛病等等巫祝之风甚是流行,巫师、方士之流甚是活跃。到汉代时,这种风气依旧盛行各地,作为正史的《后汉书》还因此单列有《方术列传》。

在这样的社会氛围浸染下,孙少伯生病不去找医师医治,或者找过医师没有治好,转而求助于方士也就不难理解了。

还有一个很有意思的问题——方士化身为“天帝使者信臣”。“天帝信仰”源于远古神话传说,认为“天帝”是掌管天地万物的至高无上神祇。汉代时,“天帝信仰”相当兴盛,作为“天帝信仰”衍生物的“天帝使者”,在考古发现的镇墓文、买地券中时有所见。余姚发现的这件木觚,也是这种“天帝信仰”现象的直接反映。

“天帝使者信臣”告示的“官稷令”和“社君”,也值得一说。“官稷”,是祭祀周朝始祖和农神——后稷的场所。祭祀后稷的传统早已有之,东汉时各郡县皆置“官稷”,多由郡县长官在二月、八月、腊月时亲自祭祀。“社君”,就是管治里社的土地神。这表明,当时的余姚县虽然尚未修筑城池,但这两个信仰场所已经存在。

五

宏大的历史叙事,仿佛一张巨网,网住了大的事件;小人物的生活,则往往从网眼中滑落,永远沉睡于时间之海的幽秘暗处。

幸有考古,让我们得以与那些遥远的时代连接,在宏大叙事的缝隙里,感受古人生活的酸甜苦辣,触摸他们日常的点点滴滴。

或许,这就是考古学科的魅力所在吧!

编辑、一审:徐坚二审:朱从谷三审:王润