考古发现里的宁波⑮余姚古城(二):烟水江南万人家

余姚江南岸风光。图片来自浙江发布

一

余姚设县置治以后,人烟辐辏,生齿日增。延至汉晋六朝,这里已是衣冠杂沓、车马骈阆,一派繁华景象。

姚江北岸,因有城池护佑,又是县府驻地,闹热自不必说。

一江之隔的姚江南岸,彼时尚属郊外之地,又是何等情形?

是荒野寂寂,还是同样烟火鼎沸?

是流民往来,还是贫富贵贱杂处?

花园新村和杜义弄,姚江南岸两处汉六朝时期遗址的考古发掘,为我们稍稍揭开了当时此地居民生产、生活场景的一角。

这里,原来也是自成一方的邑落。

二

花园新村,姚江南岸较早建成的一处老式居民小区。因为城市更新,和许许多多老旧小区一样,拆迁改造成为最终的归宿。

2020年,拆迁之前,宁波市文化遗产管理研究院(宁波市文物考古研究院)联合复旦大学、四川大学和余姚市文物保护管理所,对花园新村地块进行了面积2000平方米的抢救发掘。

余姚花园新村汉六朝遗址位置示意图。

随着考古队员一锹一铲的挖掘、一层一层地清理,一处年代久远、本无人知的城郊邑落,开始慢慢坦露在今人眼前。

这里原是一片北高南低的区域:北,是黄沙土高地。考古队员在此清理出4座房址,其中1座形制比较完整,平面大体呈圆角长方形,基础由木桩构成;房内留有厚约2厘米的黑褐色土活动面,夹杂大量炭粒和植物遗存。南,是宽广的水域。考古队员在此陆续发现了古河道、护岸、木桩、栈道、码头等遗迹,全部指向濒水环境。

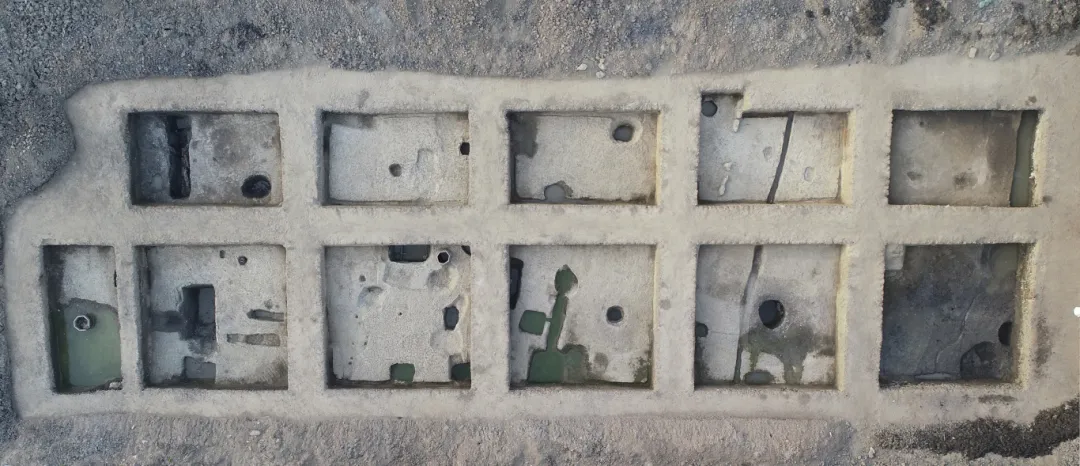

考古发掘区全景(上南下北)。

1号、2号护岸遗迹(自西向东)。

自两汉至六朝,人们在此与水为邻,近岸而居,世代繁衍,生生不息。也许谈不上诗情画意,但能丰衣饱食,于愿足矣。

三

花园新村考古出土的300多件文物标本,也可为我们部分还原当时城南居民的生产场景和生活情景。

当时的人们,主要使用五铢、剪边五铢、大泉五十、货泉等铜钱来进行交易。五铢钱,铸行于雄才大略的汉武帝元狩五年(公元前118年),除西汉末至东汉初偶有间断外,一直流通到唐代铸行“开元通宝”之前;剪边五铢,就是被剪去外郭和部分钱肉的五铢钱,“五铢”二字仅剩一半,又称“对文五铢”;大泉五十和货泉,都是今人戏称其为“穿越者”的王莽改制前后所铸,前者昙花一现、流通不长,后者在王莽代汉改立的新朝覆灭后仍然使用了很长一段时间。

考古出土部分汉代铜钱。

人们日常使用的生活器皿,刚开始以陶质的罐、盆、钵类为主,随着东汉时期成熟青瓷的出现,瓷质器具也逐渐进入普通百姓之家——考古队员发现了本地生产的越窑青瓷盏和一件颇有艺术感的鸟头瓷塑;另一件产自湖南岳州的湘阴窑碗,表明彼时的余姚,在王朝一统的大背景下,已与其他地区有了相当频繁的商贸往来。

考古出土泥质陶罐、盆、钵。

考古出土鸟头瓷塑。

当然不止这些。纺轮、网坠、铜削、铜环、木盆、木梳篦、骨器、草鞋、绳索、砖块、板瓦、筒瓦、云纹瓦当……在那遥远的岁月,生产条件虽然难比今日,但人们的生活依旧是丰富多彩的。

考古出土铜削。

考古出土板瓦、筒瓦、云纹瓦当。

最重要的发现,当然得推简牍类文书:一件封检、一件木牍和一件可辨识出200余字的木觚——东汉永平十七年(公元74年)“上帝使者信臣”为余姚县男子孙少伯祛病禳灾的文书——这一发现实在太难得了,我们下篇另有专章叙述,这里暂且按下不表。

四

时隔三年,2023年,宁波市文化遗产管理研究院(宁波市文物考古研究院)联合南京大学和余姚市文物保护管理所,又对余姚市第一实验小学操场地块实施了先期抢救性考古发掘。

这个地块,同样位于姚江南岸,与花园新村相距不远,年代也是汉六朝时期。因地处杜义弄附近,因此命名杜义弄汉六朝遗址。

新落成的余姚市第一实验小学一侧。

考古发掘区全景(上北下南)。

余姚古城底蕴深厚。这次考古,同样带来了不少惊喜。

在800平方米的发掘面积中,考古队员共清理出灰坑、钱币窖藏坑、灰沟、水井、墙基等遗迹79处,出土文物标本258件/组。

考古出土青瓷罐、青瓷洗、青瓷鸭。

考古出土兽面纹瓦当。

灰坑,是古人利用废弃的窖穴、水井或建筑取土后的凹坑倾倒垃圾,年深月久,垃圾中土壤变成灰色而形成的。灰坑发现甚多,其中一处灰坑,除少量陶片外,还难能可贵地保存了竹编、葫芦、橡子等植物遗存,特别是大量橡子铺满了整个坑底,厚度近半米!

橡子是橡树的果实,8000多年前的井头山遗址就出土过,属于早期人类采集食用的一种“资深”食材。一次发现这么多橡子,说明这个灰坑有可能是储藏坑,相当于一座小粮仓;同时也说明,尽管稻作文化发达,但直到汉代,橡子依旧是余姚人的食物来源之一。

8口六朝时期水井的发现,也很有意思。

这批水井类型多样,有土坑井、陶圈井、砖井、陶圈与砖组合井——在仅仅800平方米的范围内,竟然清理出了这么多水井,足以证明六朝时期姚江南岸人烟的稠密;也反映出,尽管就住在姚江边上,但汲井水而饮仍是当时居民的日常生活状态。

4号水井(J4)。

五

一次灾变的影响,也被清晰地“记录”了下来。

“记录”者,是编号为“J7”的7号水井——

杜义弄遗址发现的这口水井,内填砺石,外堵大石,明显是人为封住井口的。井内还出土有造型精巧的青铜连枝灯盏、青瓷盅、青瓷碗和大量的五铢铁钱。铁钱共1682枚,重6.92千克,从形制判断应为南朝普通四年(公元523年)铸行的“四出五铢”。

7号水井(J7)中出土的青铜连枝灯盏。

另一个六朝钱币窖藏坑的发现,也可佐证这一灾变的发生——坑中出土了796枚铜钱,主要是五铢钱,包括西汉五铢、东汉五铢,另有少量剪轮五铢和极少量的半两、货泉、布泉、大泉五十。

考古专家初步推测,大量钱币及青铜连枝灯盏等珍品皆被埋于窖藏和水井中,应是当地居民在突发灾难来临之前无奈采取的应急措施。结合文献记载,这次灾变或与“侯景之乱”有关。

公元548年,梁朝将领侯景起兵叛乱,攻占都城建康(今南京),将梁武帝活活饿死,掌控了梁朝军政大权。不过仅仅4年,叛乱就被平定,侯景乘船出逃,被部下斩杀。

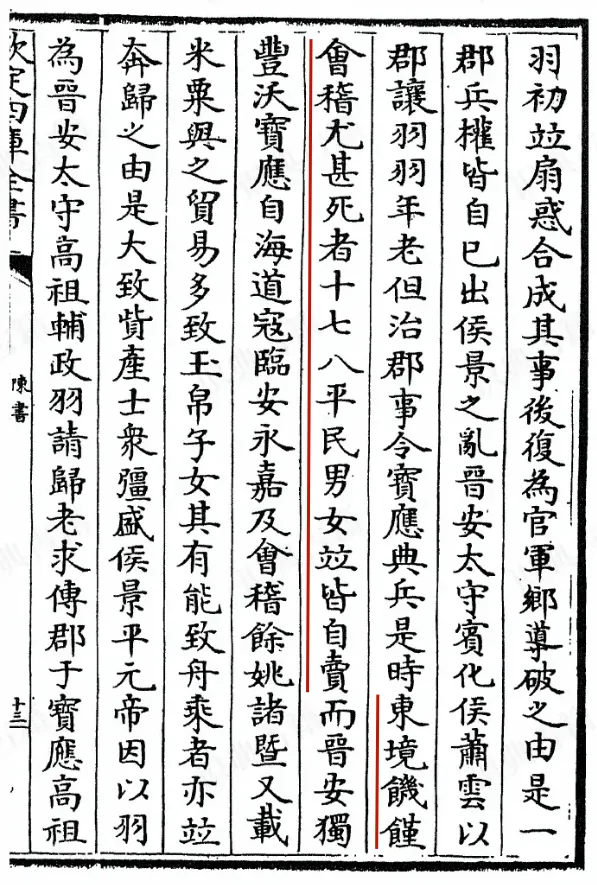

这场战乱,使得江南地区的社会经济遭到很大破坏,余姚可能也不例外。《陈书·陈宝应传》中说:“东境饥馑,会稽尤甚,死者十七八,平民男女,并皆自卖……”杜义弄遗址发现的7号水井和钱币窖藏,可能就是这一时期“非正常废弃”的。

《陈书·陈宝应传》中相关记载。

编辑、一审:鲍柯潞 二审:苏英英 三审:王润